Заумник переведен в Лозанне, но зачем?

Студент старших курсов Лозаннского университета Милян Мицакович переводит на французский язык стихи представителя русского авангарда Игоря Терентьева.

Вас тоже спрашивали, зачем? Я учусь в Лозаннском университете уже четыре года и обычно, когда встречаю нового человека, возникает тот же вопрос: зачем? Трудно сказать…

Когда я начал учебу, случайно попал в славистику. Тогда я хотел изучать английскую литературу и американскую культуру, и мне было нужно выбирать вторую дисциплину. Так появилось желание выучить новый язык и… почему не русский? Первые два года оказались очень трудными. Много занятий по русскому языку: грамматика, произношение, письменное и устное понимание. Также лекции по русской культуре или «цивилизации». Но вместе с тем у нас были два основных и важных модуля: литература и лингвистика.

На лекциях по лингвистике мы подробно изучали грамматику и её историю, что помогало понять, как функционирует язык. Например, почему есть ударение и как оно может перемещаться в словах? Что такое звук «schwa»? и так далее.

По литературе значились две тематики: история мировой литературы и история русской литературы. Но почему нужно изучать историю мировой литературы? Ведь мы записались на отделение русского языка, чтобы изучить именно и только русскую литературу! Зачем? Оказалось, что у нас, гордых и свежих студентов, неполно и неточно выстроилось представление о мировой художественной культуре, и мы не знали, как она влияла на русскую литературу и культуру. А эти лекции, объединённые с лекциями по русской литературе, помогли понять мир русской культуры.

На третьем курсе следовало выбирать между лингвистикой и литературой, после чего лекции на более конкретные темы давались все чаще и чаще на русском языке. До этого многое изучалось на французском, и даже почти все художественные тексты читались на французском языке. Но на третьем курсе полагалось читать всё, что можно, на русском. И я выбрал литературу и стал читать. У меня были лекции о русском формализме, русском реализме, о Зощенко, Козьме Пруткове. Они каждый год менялись. В конце третьего курса сдавали что-то вроде маленькой диссертации. Это интересно, потому что нужно объединить все лекции своей дисциплины в один общий тезис, который оказался хорошим упражнением для дипломной работы.

Но есть что-то в Лозаннской славистике очень особенное: перевод. С первого курса, у нас всегда читались лекции по переводу, с русского на француский и наоборот. Например, на втором курсе мы переводили рассказ «Снег» Паустовского. На третьем курсе – устный экзамен – перевод подготовленных сорока страниц из литературного произведения на наш выбор. Для экзамена я перевел бал из «Мастера и Маргариты». Опыты перевода не отсутствуют в Лозанне, и они необходимы. А зачем? Потому что в программе «Master» есть специализация: «Художественный перевод».

К тому времени из моих одногруппников продолжили изучать славистику немногие. Меня спрашивали: «Зачем? Какое у нас будущее?» У меня тогда не было ответа, но я пошел дальше. Поступив на первый курс «мастера», как на третьем курсе «бакалавра», следовало выбирать между лингвистикой и литературой, тогда как семинары по русскому языку обязательны. Я, конечно, выбрал литературу. У меня ещё были интересные и разные лекции: об утопии, ориентализме в русской культуре, эпохе Мандельштама, о других литературных теориях. Тогда возник вопрос, или можно сказать тревога: «О чем буду писать диссертацию «мастера?»

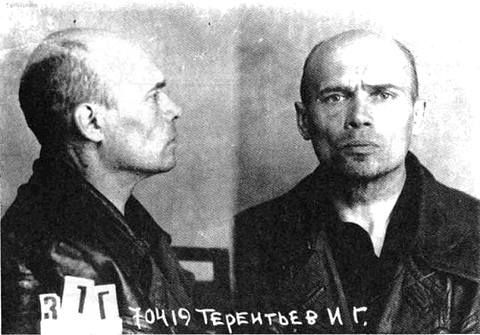

Меня очень интересовал русский футуризм, а именно стихи заумников. Не всякий знает о них, но кто знает, обычно представляет их как провокаторов и иногда как сумасшедших. А мне они понравились. «Кто может сомневаться, что нелепость, чепуха, голое чудо — последствие творчества», — написал сто лет назад Игорь Терентьев, наименее известный из них. А вот что написал самый известный, Алексей Крученых в декабре 1912 года:

«Дыр бул щыл

убешщур

скум

вы со бу

р л эз»

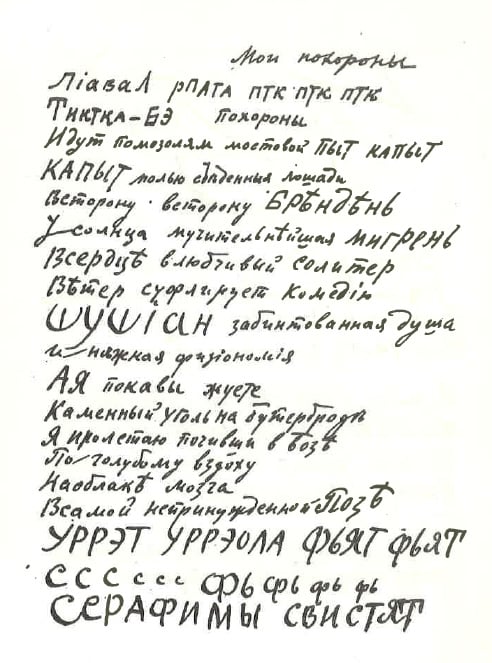

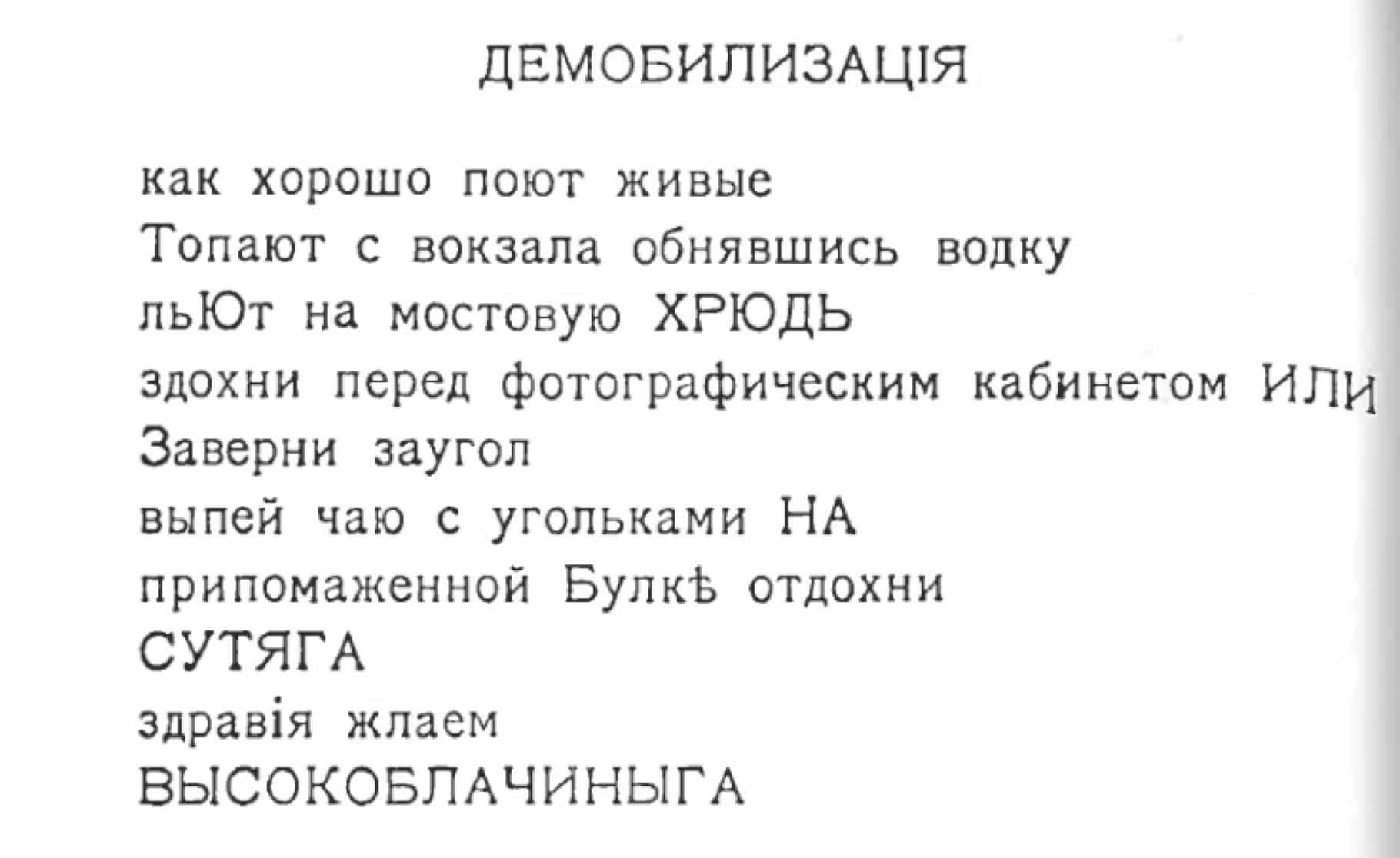

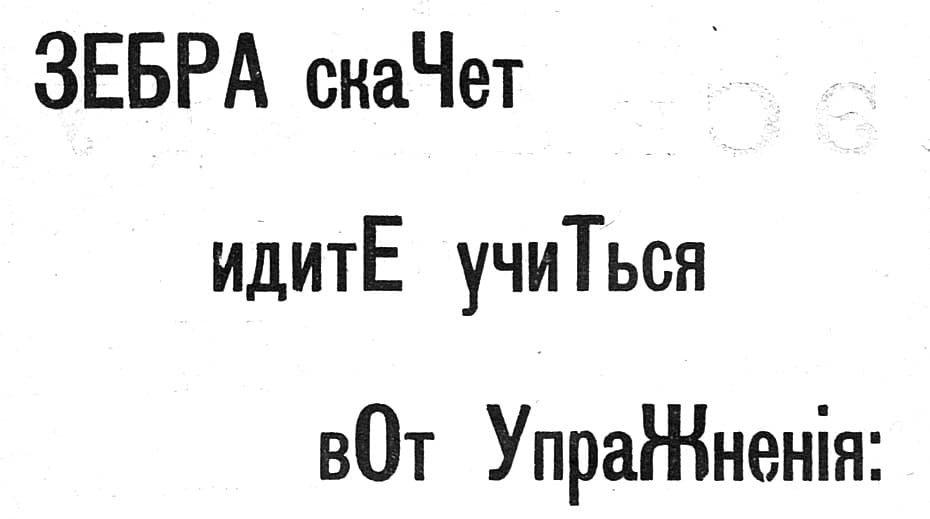

Такое удивляет, не правда ли ? Но оказалось, что не так легко изучать эти стихотворения. Некоторые попытались писать диссертации о Крученых, Маяковском, Хлебникове. Но я хотел изучать неизвестного автора и поэтому выбрал Игоря Терентьева. Но это не легче, чем изучать известного автора, вот вам пример:

Как это изучать? С чего начинать? И однажды кафедра напоминает в неожиданном мейле, что есть специализация «Художественный перевод». А что, если я начну с перевода стихотворений? Но снова возник тот же вопрос, как спрашивал себя сам Крученых в своей статье о футуристических стихотворениях «Декларация слова как такового»: «…переводить с одного языка на другой нельзя, можно лишь написать стихотворение латинскими буквами и дать подстрочник». И поэтому зачем? Но благодаря структуре специализации, я сумел кое-что сделать.

Художественный перевод. Четыре модуля

1) Личный перевод. Разумеется, каждый студент сам выбирает текст, который хочет переводить, но текст не должен быть переведён ранее. Студент не переводит текст в одиночестве. Ему предлагается профессиональный переводчик. Переводчик должен помогать студенту и следить за его работой. Когда я предложил свой текст, меня тоже спрашивали «зачем?», и у меня был ответ: Терентьев не переведён на французский.

2) Теория перевода. Пока студент переводит текст, он посещает лекции по теории перевода, общие для всех студентов специализации. Тема меняется каждый год. Например, была лекция о гендерных вопросах перевода, я посещал лекции о «Creative Turn» в истории перевода. В общем, хотя лекции различные, в них всегда пытаются построить общие схемы, которые позволяют вырастить критическую мысль.

3) Перевод между выбранными языками. Лекции посещаются в период работы над переводом. Их цель – исследовать трудности перевода между выбранными языками. Подразумевается, что это только на одном направлении: например, с русского на французский язык. Красная нить лекций – перевод фрагментов одного текста, который представляется образцом всех трудностей, рассмотренных в лекции. Опыт студента не состоит только в его личном переводе, ему даются ключи для понимания сложности перевода, и как необходимо осторожно относиться к тексту, с которым он работает.

4) Дополнительный модуль с выбором. По-моему, самое интересное. В этом случае решается твое потенциальное профессиональное будущее, но не только. Выбор большой: практика в издательстве или у переводчика; участие в академическом семинаре; написать статью для академической газеты; личный проект; вопросы в сфере литературоведения. В общем, есть два направления: в академический или профессиональный мир. Эти модули должны позволить студенту вступить в один из них.

Хотя я хотел остаться в академическом мире, выбрал практику в издательстве. Ну, спросите, зачем? Потому что это давало возможность поехать в Россию и улучшить русский язык. Так я и сделал. Я был в Москве месяц. Работал там в издательстве «Пешком в историю», в котором переводят и публикуют научную детскую литературу. Я у них даже работал как переводчик и редактор. Опыт – драгоценный, так как позволял мне переводить что-то новое и свежее. А чем был полезен этот опыт для перевода Тереньтева и для моей дипломной работы, кроме улучшения понимания языка? Ничем.

Но это не помешало мне продолжать свою работу и даже написать всё это. Главное – переводить, и никогда не переставать переводить, ведь с первого курса это было необходимо. Благодаря переводу текстов Тереньтева, я лучше понял их смысл, весь переводческий опыт оказался продуктивным, так как он не позволяет мозгу отдыхать и заставляет всегда смотреть на свою работу новым, более опытным взглядом. Работа над переводом продолжается, надеюсь, мне удастся издать книжку и открыть стихи этого русского заумника французскому читателю.

Теперь знаю, вопросы, которыми задаются на нашем филологическом факультете – не ограничение, а возможность развиваться и определять новые пути исследования. И если в будущем вас спросят «зачем?», значит вы попали в точку.

#

Текст: Милян Мицакович (Miljan Micakovic), Институт славистики Лозаннского университета,

преподаватель — мастер образования и научных исследований, филолог Маргарита Шёненбергер

Иллюстрации:

1 и 5. Игорь Терентьев. Фрагмент набора из книги «17 ерундовых орудий» (Типография Союза городов респ. Грузия, Тифлис, 1919). Источник изображения: Журнал «Шрифт»

3. Игорь Терентьев, русский поэт, художник, театральный режиссер, представитель русского авангарда. Родился в Павлограде, 17 января в 1892 году. Расстрелян 17 июня 1937-го в Бутырской тюрьме, в Москве. Источник изображения: www.pinterest.com

2 и 4. Фотокопии из книг Игоря Терентьева «Мои Похороны» (Гилея, Москва, 1993) и «Собрание сочинений» (Eurasiatica, Болоня, 1988)

Поделитесь публикацией с друзьями