Кирилл Светляков: «Одуванчики вместо людей – это свидетельство биополитики»

Кирилл Светляков - главный специалист Третьяковской галереи по современному искусству, писатель, автор и куратор множества выставок. Поклонники и знатоки искусства в Швейцарии помнят его увлекательные лекции, экскурсии по музеям Фрибурга, Базеля, легендарной ярмарке современного искусства ArtBasel.

Новая хорошая возможность для развития «специального зрения» — умения смотреть и понимать contemporaryart — появится в последний четверг января и первую субботу февраля этого года. Клуб интеллектуального досуга Lemanika приглашает на встречи в Женеве и Лозанне. Готовясь к событию, Кирилл Светляков ответил письменно на вопросы schwingen.net.

Вопрос выживания

— Существуют ли правила игры в современном искусстве? Тем, кто их знает, легче жить?

Кирилл Светляков: Современное искусство сейчас – это институт, в котором, как в научных институтах, решаются конкретные проблемы, актуальные для настоящего времени. А так называемые «кризисы в искусстве» — это нормальное состояние, как состояние в современной экономике. Знание актуальных художественных проблем, конечно, помогает жить, и это уже не вопрос моды или возможности коммуникации, это вопрос выживания.

— Почему искусству в наше время нужны кураторы?

К.С.: Наше время – время тотальной индустриализации культурного производства выставок, изданий, форумов и всего прочего. Куратор — один из функционеров этой индустрии, и производит он прежде всего идеи. А искусство служит источником для этих идей. Но уже нередко и кураторские идеи служат стимулом к созданию художественных произведений.

В свою очередь художники могут взять на себя функции куратора, но в этом случае они становятся функционерами культурной индустрии, что не всегда позитивно сказывается на характере их деятельности как свободных художников. Я знаю художников, которые практически целиком ушли в кураторскую и исследовательскую деятельность, но где их произведения, я уже не знаю. А нет произведений — нет художника.

Вопрос репутации

— Швейцарца Харольда Зеемана называют первым в мире независимым куратором. Что значит «независимый»?

К.С.: «Независимый куратор» означает то, что он не связан с какой-либо одной институцией и работает по приглашению от разных институций. Таким образом он свободен от каких-либо начальников, от форматов, принятых той или иной институцией.

Независимый куратор как независимый критик – это прежде всего репутация, ее легко потерять, и попытки давления на такого куратора также связаны с репутационными потерями для тех, кто предпринял подобную попытку.

Однако в настоящее время «независимый куратор» — это, к сожалению, только идеал, и нельзя сказать, чтобы кураторы хотя бы частично не представляли чьих-либо интересов, хотя бы финансовых. Но повторяю, это вопрос репутации.

Вопрос времени

— В Цюрихе дадаисты столетие назад атаковали традиционные представления о художественных ценностях и искусстве в целом. К тому времени «Мост» уже протестует в Германии, в Москве хулиганит «Бубновый валет» и восходит икона чистой беспредметности «Чёрный квадрат». Вот как это объясняется, что места разные, а идеи схожи?

К.С.: Это состояние Европы в 1900-е и 1910-е годы, Первая мировая война знаменует окончание «очень длинного XIX века», окончательный распад сословных обществ и начало формирования обществ массовых.

Традиционные иерархии и ценности больше не работают, поэтому мы наблюдаем такое количество радикальных анархических экспериментов в искусстве. Интересно, что сейчас с временной дистанции они могут быть восприняты как вполне себе респектабельные по сравнению с молодежными революциями 1960-х.

Вопрос ресурсов

— Насколько сегодняшнее время озабочено поиском ответа на вопрос «откуда берутся новые идеи?» Как стать знаменитым – это искусство или бизнес-план?

К.С.: Новые идеи – это новые ресурсы. В начале ХХ века новые идеи модернистского искусства были связаны с колониальным ресурсом.

В постколониальный период ресурсами стали неинституциализированные формы уличного искусства, любые девиантные формы, творчество аутсайдеров и разного рода коллаборация с представителями других видов человеческой деятельности.

Сейчас социальные науки и биология — один из главных ресурсов для современных художников.

А чтобы стать знаменитым, рано или поздно, как всегда нужно сделать открытие. При этом бизнес-план может стать частью художественного проекта как у Дэмиена Херста (английский художник, коллекционер, миллионер. – Прим. ред.), который продает свои произведения уже на стадии их разработки. То есть его произведения учитывают фактор экономизации современного искусства.

Экономизацию не надо путать с традиционной коммерциализацией, когда минимум вложений в перспективе предполагал максимум прибыли. Сейчас это не так, поскольку в реализации проектов, как правило, необходимы инвестиции.

Сделать выставку бесплатно невозможно. Я уже не говорю о расходах по продвижению выставки, которые иногда превышают расходы по ее созданию. Это и есть экономизация искусства с очень сложной экономической схемой, которая сама по себе может быть очень красива и не всегда прозрачна (шучу!).

Вопрос отношений

— Ле Корбюзье, Софи Тойбер-Арп, Альберто Джакометти и другие знаковые для искусства люди долго смотрели на мир со швейцарских денежных знаков. А на новых купюрах — руки, глобус, одуванчики. Это что-то говорит нам с точки зрения современного искусства?

К.С.: Одуванчики вместо людей – это свидетельство новой экологической политики и в целом биополитики. Новая дегуманизация не предполагает, что человек находится на вершине или в центре мироздания. Человек встраивается в сложную систему других живых существ, процессов и отношений. Точно также произведение искусства – это продукт системы отношений, а художник в этой системе — номинальный автор в конечном итоге.

— В какой момент современное искусство становится несовременным? И куда всё движется?

К.С.: Искусство устаревает тогда, когда его языки, то есть выразительные формы, воспринимаются как архаичные и непригодные для описания мира. Это не означает, что в будущем такие языки не могут быть востребованными в новых программах, но важно понимать, что программы будут новыми.

Вопрос статуса

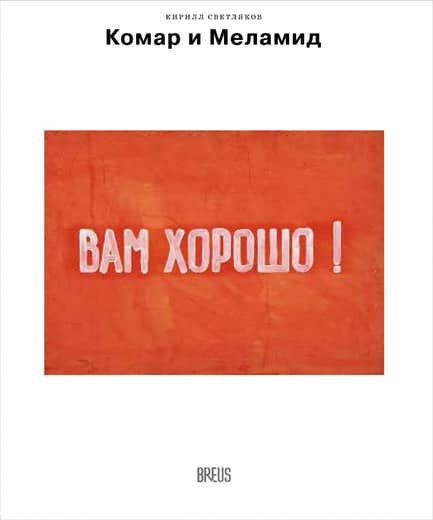

— В 2019 году в серии «Новые классики» вышла Ваша книга «Виталий Комар и Александр Меламид. Сокрушители канонов». В неофициальном советском искусстве 1970-х Комар и Меламид стали первыми художниками с новым постмодернистским мышлением. Чем отличаются модернистское и постмодернистское мышление? И где проходят границы культурных эпох в современном искусстве?

Lemanika: Кирилл Светляков расскажет в Женеве и Лозанне о современном искусстве

В современности тенденции постмодерна прослеживаются на рубеже 1960-1970-х годов. И они связаны с кризисом модернисткой индустриальной культуры и переносом производства из стран Запада в Юго-Восточную Азию.

В это же время происходит первый прорыв в информационных технологиях и формируется менеджмент как отдельная профессия, причем менеджеры по рекламе и продажам могли получать больше производителей. То есть в традиционной модели «товар-деньги-товар» статус «товара» приобрели реклама, информация, идеи продвижения.

Постмодерн связан с нематериальным производством, и значит меняется и статус «автора» как производителя искусства, которое приобретает открытую «диалоговую» форму. Так на смену авторскому высказыванию приходит полистилистика. А Комар и Меламид были первыми осознанными полистилистами в неофициальном советском искусстве.

— Будет ли в Женеве и Лозанне возможность купить книгу «Виталий Комар и Александр Меламид. Сокрушители канонов» и подписать её у Вас?

К.С.: Да, конечно.

— Большое спасибо за интервью, удачи Вам в творчестве и жизни!

#

Ответы: Кирилл Светляков

Вопросы: Марина Охримовская

Изображения:

Кирилл Светляков. Фотопортрет из личного архива Кирилла Светлякова

Для оформления текста также использованы иллюстрации к публикации «Кирилл Светляков. Комар и Меламид: сокрушители канонов», АртГид, 23.04.2019 https://artguide.com/posts/1733

https://www.facebook.com/events/543231972904350/

1 февраля в Лозанне: Швейцарское искусство и культурные коды ХХ века

https://www.facebook.com/events/2228534933913224/

Интеллектуальный клуб https://lemanika.online/cms/system/login предоставляет возможность прослушивать лекции онлайн

Сумасшедшие коды XX века

Многие знакомые посещают творческие кружки: пишут картины, танцуют в ансамбле, поют в хоре, играют в театре и так далее. Мне тоже такое по вкусу. Похоже, человеку приятно думать, что через искусство он может символически выразить разные чувства: любовь, ненависть, обиду, злость, страх, восторг и тому подобное. И что это способно помочь гармонизации личности.

Наверное, Музей Арт Брют в Лозанне (Collection de l’Art Brut Lausanne) понравится поклонникам арт-терапии. Основа его коллекции собрана художником Жаном Дюбюффе (1901-1985). Он долго увлекался направлением «ар-брют» — «грубым» искусством, близким к живописи детей, самоучек, душевнобольных, которое не признает общеизвестных норм и берет как материалы что под руку попадется.

В 1971 году Дюбюффе подарил 5000 экспонатов своей коллекции «ар-брют» городу Лозанне. И через пять лет в Château de Beaulieu открылся музей. Среди его жемчужин работы швейцарца Адольфа Вёльфли, долго жившего с диагнозом «шизофрения», американки Джудит Скотт с синдромом Дауна, пациента советской психбольницы Александра Лобанова, его соотечественницы Розы Жарких…

В том числе и о музее Арт Брют говорил 1 февраля Кирилл Светляков, искусствовед, куратор Третьяковской галереи, автор книг. В Lemanika (# Natasha Reznikova) он частый и желанный гость. Лекция «Швейцарское искусство и культурные коды XX века» собрала в уютном зале Театра L’Imprimerie в Лозанне завсегдатаев клуба интеллектуального досуга и новичков. Помнится, заслушивалась не только я. В том числе выяснилось, что творчество душевнобольных было по душе многим сюрреалистам, примитивистам, авангардистам…

Так вот в каких храмах искусства черпал сумасшествие прекрасный XX век!