Высшая мера

Сознание потерял в скорой помощи.

Очнулся в палате. Всё происходило чрезвычайно быстро. Терпение, терпение – невыносимое напряжение на острие иглы. Болезненная беспомощность, обрывки смыслов: обездвижен, на руке жгут, вокруг медики.

Потом провалился в темноту. Страха не было. Сознание подсказало угодливо: умер. Только удивление от абсурдности происходящего: умер… и мыслю?

И новое, неведомое ранее ощущение: то, чем он являлся теперь, стало будто бы изменяться. Перемещаться. С ускорением. Быстрее, быстрее, еще быстрее, на запредельной скорости его новая сущность летела в абсолютной темноте, в тоннеле, и была одновременно и темнотой, и тоннелем.

Движение и уменьшение, стремление обратиться в молекулу, атом, элементарную частицу, в ничто. А когда почти окончательно исчез, вдруг выпал из темноты. Произошел кувырок, словно мир наизнанку вывернулся.

И осознание, как если бы прожектор включили, так ясно понял, что находится в том самом, прежнем больничном помещении. И рядом те же люди. Вон он – лежит с маской на лице, а вокруг медицинская электроника, суетятся мужчины и женщины – врачи. А он смотрит на всё как бы со стороны и сверху.

Нет. Не так.

Потому что сам был всем этим: приборами, комнатой, незнакомыми людьми. Доктор в бледно-зеленом одеянии спрашивал и его губами: «Пульс?». Вроде бы привычное, легко узнаваемое, только неестественное какое-то, как бы математически чистое, изменяемое стереоскопическое пространство. А ещё не было ни осязания, ни вкуса, ни запаха, ни голода, ни жажды, ни страсти, ни жалости, ни боли, ни стыда… Там почти не было чувств.

Решил досмотреть, что сделают с телом. Неожиданно без всякого усилия с его стороны (так летишь под действием гравитации после прыжка в воду), подчинённый неведомой внешней воле, стал увеличиваться, расти вширь и вверх, не встречая сопротивления, беспрепятственно проходя сквозь стены, сохраняя способность видеть, слышать, понимать, но как бы издалека.

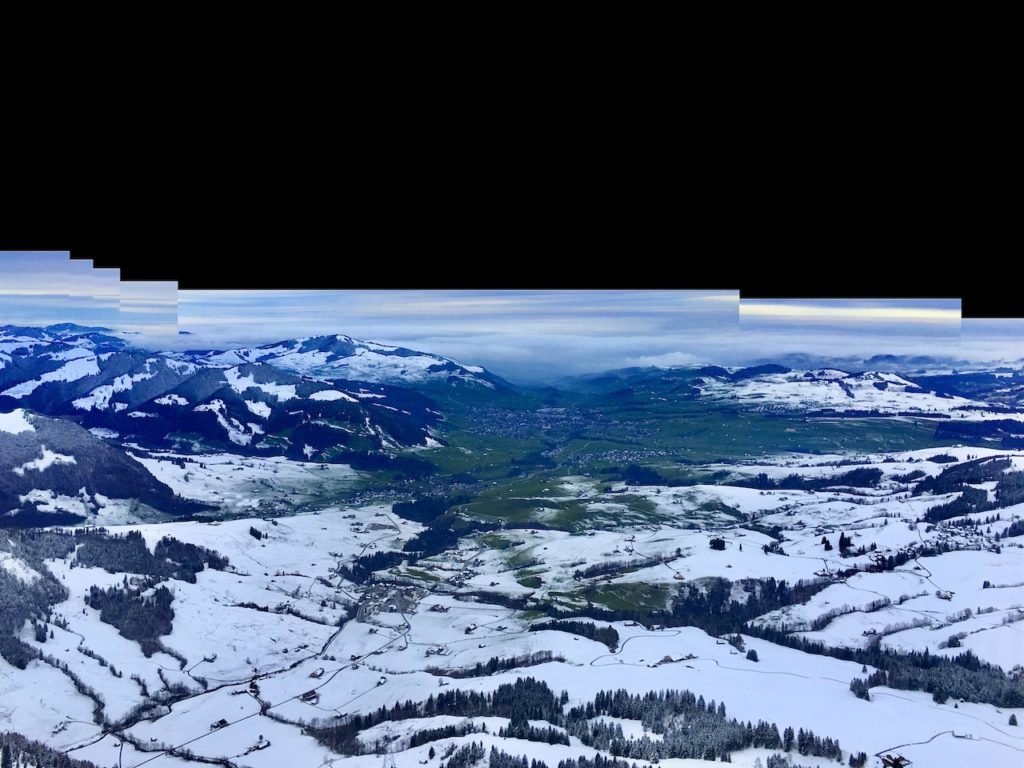

Стал больше многоэтажного здания. Подняло над кровлей, перемешало с сонным дыханием, звуком большого города, растворяло в нем, рассеивало, превращало в воздух, ветер, наполняло небом, подхватывало восходящими потоками. И уж были видны внизу нарядные гирлянды улиц, темные аллеи и парки, чернорабочая сталь реки и озера, и уносило выше, выше — в безвоздушное пространство, в космос, в бесконечность. И думалось спокойно: «навсегда».

Бросил прощальный взгляд на тех, в больнице, копошащихся возле тела. И зачем-то вспомнилась Полина. В этот миг что-то изменилось. Даже и не чувство возникло, а предчувствие — светлой грусти. И новая мысль: как она останется, такая нежная, доверчивая, как останется одна? В мире без любви?

И молниеносно, обжигающе: вернуться!

Но каким образом? Он ничем не управлял. Не от него зависело. Его желания, воля не значили ничего. И продолжалось расширение и движение вперед и вверх.

И вдруг почувствовал — ярко, всеобъемлюще, глубоко.

Сначала лучик Полининой любви. И врачи, священнодействующие вокруг тела, понимали, знали, что происходит, и хотели вернуть его. Он чувствовал любовь Полины и Сашки, и многих других — близких, знакомых и совсем чужих. Она мультиплицировалась мгновенно и многократно; она была огромна, всемогуща и всесильна. И то, что до сих пор двигало им, неотвратимо увлекая по ту сторону, уступило.

И, обретя обратное направление, ускоряясь и сжимаясь одновременно, устремился к городу, госпиталю, в больничную палату, в форму, в плотность, в густоту.

— Простите, простите, — возвращаться не так уж и трудно, если высшая мера — любовь.

— Он открыл глаза, — очень внятно произнес женский голос.

— Я сказал — простите? – а его слова почему-то не имели звука.

— Всё хорошо, — чья-то теплая ладонь мягко коснулась руки.

И забылся, и очнулся снова. Мучила жажда. Было светло и тихо. И опять воспоминание: однажды Полина, играя и ласкаясь, теребила, заглядывала в душу.

— Ты меня любишь?

— Люблю, моя радость.

— Но это теперь уже не важно, — поникла на полсекунды малышка. – Ты ведь уже поженился на маме.

#

Текст: Марина Охримовская

Изображение: schwingen.net

Поделитесь публикацией с друзьями