Эмигранты и искусство сопричастности в швейцарском театре MAXIM

Как и чем живут эмигранты в Швейцарии? В фокусе исследования фотографа Люси Кёниг и журналистки Марины Охримовской люди искусства. Они активны, креативны и говорят по-русски. А это значит, что такой творческий эксперимент интересен и за пределами одной отдельно взятой страны.

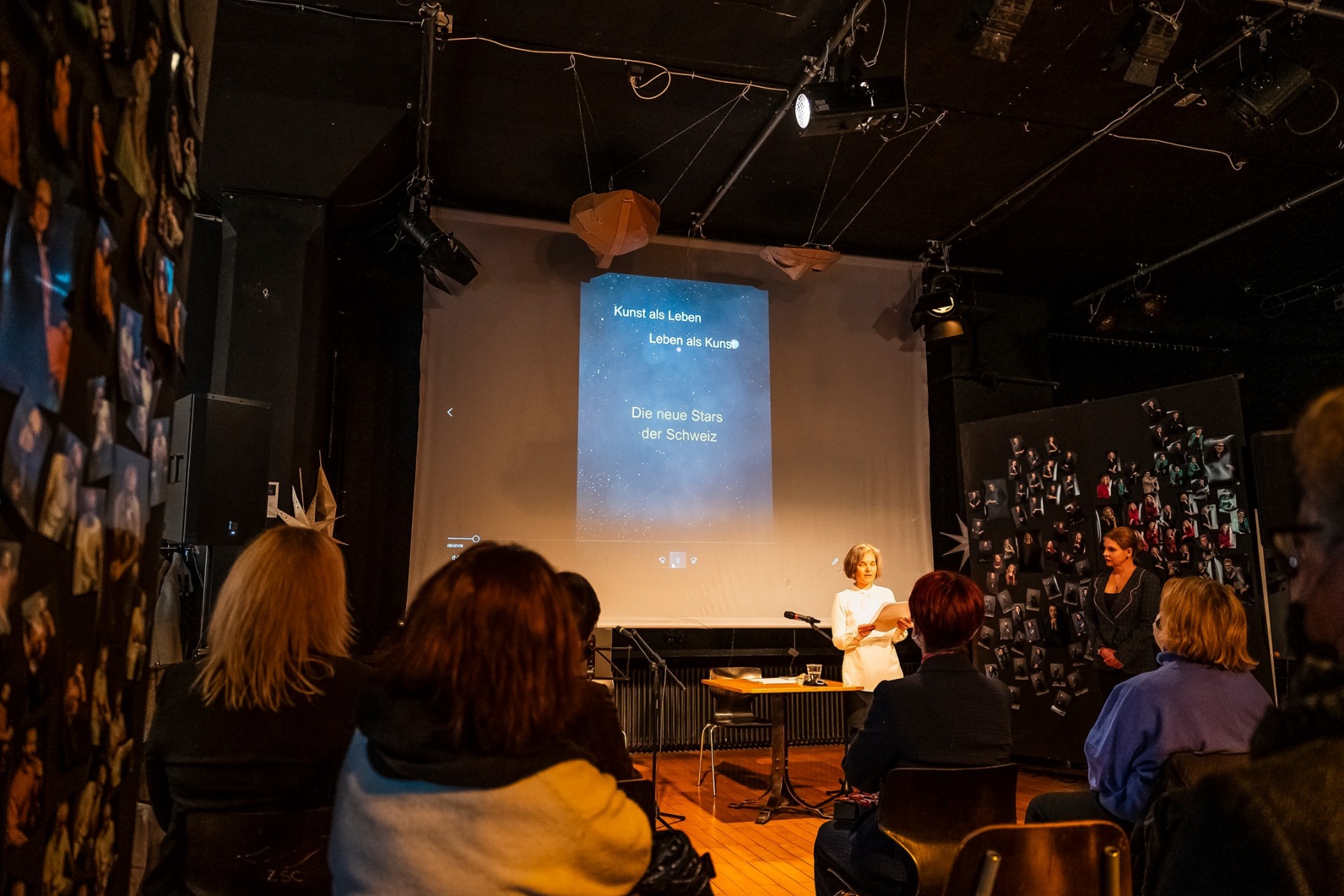

Энтузиазм куратора Елены Терентьевой позволил событию запрыгнуть в последний уходящий поезд. Потому что в Швейцарии и до 11 декабря был строгий карантин из-за коронавируса. А после 12-го запретили почти всё. Притом заявок на выставку «Жизнь как искусство. Искусство как жизнь. / Новые звезды Швейцарии» пришло вдвое больше, чем мог принять зал.

Что же происходило во вторую пятницу декабря в цюрихском театре MAXIM?

Пазл, видео, перформанс

Журналистка Марина Охримовская распечатала два десятка статей из нескольких сотен, написанных в Швейцарии с 2012 года. И составила на черном фоне стены из полутора сотен цветных принтов формата А4 пазл 3 на 4 метра. Видео этих же изображений через проектор воспроизводилось на экране. Надо полагать, нарисованная светом в реальности ранее цифровая информация приглашала в кириллический алфавит.

Выставка фотографа Люции Кёниг так и называлась «Жизнь как искусство. Искусство как жизнь». Ролик из пятнадцати портретов проецировался на второй экран. Выполненные в едином колорите студийные снимки представляли тех же людей, что и статьи журналистки. Те же лица в разных ракурсах — около 200 фотографий — украсили стенды черного цвета. Над данной серией фотограф начала работать в 2018 году, используя цифровую фотокамеру и программы обработки изображений.

Реальная встреча

Некоторые герои статей и снимков присутствовали на сцене и в зале. Таким образом их виртуальный образ приобрел реальные черты.

Сначала играл немецким и шаманским языками «Волшебный мир Бабу» писателя Всеволода Берштейна (перевод Франциски Штоклин) в исполнении певицы и музыканта Яны Василенко и чтеца Христиана Маурера. Сам автор тоже присутствовал. Затем викторина и танец артистки Инессы Абрамовой привнесли игру и лирику. И далее было колдовство от художника Вадима Левина и мультипликатора Андрея Золотухина.

Гирлянды, еловые ветки и другие чудесные детали послужили декоратору Юлии Киселёвой для создания зимней сказки. Гости и организаторы охотно фотографировались на фоне этой красоты, то есть праздничная реальность переводилась в шифры виртуального пространства, чтобы возникнуть в нём.

На вернисаже искусствовед Надежда Лебедева дала свою оценку событию по-немецки. А schwingen.net публикует интерпретацию буквами русской азбуки.

Сотворчество и новое

Прежде всего следует сказать, что интернациональный театр MAXIM занимает особую нишу в культурной жизни Цюриха. Он следует концепции транскультурализма, которую можно условно расшифровать «видеть себя в другом». Несомненно, у людей есть общие увлечения и ценности, хотя точки зрения могут быть различны. Но насколько мы готовы делиться миром своих идеи и принимать других? Понять это важно и интересно.

Итак, в 2021 году театр отметит пятнадцатилетие. Есть своё лингвистическое кафе. И здесь всё время происходят новинки. Так, например, это уже третье успешное событие в серии творческих проектов «Промежуточное пространство_Restart». На основе партиципативной культуры (participation — причастность) театр предлагает начинающим деятелям искусств подиум как для первых шагов в культурном посредничестве, так и для эксперимента.

В августе я приветствовала выставку «Восток & Запад: Пять Точек Зрения», которую курировала Елена Терентьева. Тогда художники (эмигранты из Восточной Европы) под эгидой театра MAXIM поделились своим взглядом на Европу Западную. При этом разные люди соучаствовали в создании нового. Благодаря терпению и интуиции Елены, её стремлению донести искусство до зрителя, состоялась и новая выставка. О чём она?

Русскоязычный бэкграунд

Многоголосое перформативное и мультимедийное пространство сложилось в художественное целое. Элементы текста, фотографий, музыкальные чтения, танец, анимационные фильмы, инсталляции говорили языком символов. А в фокусе оказались люди, фанатично преданные искусству. В то же время куратора, авторов, артистов и многих гостей объединил русскоязычный бэкграунд. Что ещё?

Уже само название «Жизнь как искусство. Искусство как жизнь. / Новые звезды Швейцарии» противоречиво в попытке скрестить традицию и провокацию. Оно будто бросает открытый вызов модному образу «успешного переселенца». К тому же скребет воображение чуткий нерв: не сводится ли личная и неповторимая история жизни артиста (деятеля искусства) исключительно к корням человека, его происхождению?

Пожалуй, избежать подобных упрощений поможет история культуры. В начале 1890-х основатель Петербургской консерватории, прославленный в России и Западной Европе композитор, пианист и дирижер Антон Григорьевич Рубинштейн как-то в минорном настроении оглянулся на свою разнообразную, плодотворную, успешную жизнь и отметил в «Коробе мыслей»:

«Для евреев я христианин, для христиан — еврей. Для русских я немец, для немцев — русский. Для классиков я будущник, будущникам — ретроград, и т. д. Вывод: ни рыба ни мясо, существо, достойное сожаления». (1)

Великая арфа и мастер

Прежде чем припасть к носовому платку, чтобы посочувствовать Рубинштейну из-за его сложностей с идентичностью, возможно, даже отождествляя себя с ним, предлагаю взглянуть на признание композитора с другой позиции. А именно, привлечь в свидетели немецкого мыслителя и богослова Иоанна Гердера (1744-1803).

Исходя из единства человеческой культуры, он объявлял общей целью человечества стремление обрести «истинную гуманность»: разумные способности людей сделать разумом; данные человеку природой чувства реализовать в искусстве; влечения личности сделать свободными и красивыми.

«Гердер рассматривал все человечество как великую арфу в руках великого мастера, каждый народ казался ему по-своему настроенной струной этой исполинской арфы, и он постигал универсальную гармонию её различных звуков», — пишет Гейне (2).

Сегодня уже ясно, что проблема Гердера — в пространственно-временной статике. И как бы мы ни любили его как лингвиста и философа-гуманиста, сторонника идей общего истока языка и культурного прогресса, с точки зрения антропологии, это уже дела давно минувших дней. Да, он несомненно повлиял на представления о культуре, как о чем-то разграниченном и однородном, но время показало, что эта модель утопическая.

Культура динамична

И здесь мы возвращаемся к транскультурализму, в основе которого находится представление об обществе как о некой партиципативной структуре. Разумеется, независимо от происхождения, люди взаимодействуют непрерывно: обмениваются мировоззрениями, символами, ценностями, значениями, опытом. При этом возникают новые формы культурных взаимосвязей. И сама культура является подвижной, динамичной, постоянно меняющейся.

Как в своё время Антон Рубинштейн успешно действовал в различных культурных контекстах и писал как песни и песенные циклы (Lied) в немецкой классической традиции, так и оперы, основанные на «русской» или же «ориентальной» сюжетной линии, так и многие деятели искусства сегодня несут в себе не только отпечаток «их личной родины», но и многообразных влияний и идентичностей.

Получается, что трансультурализм ставит под вопрос однородно-универсальные модели ассимиляции и лишает основания оценочную популистскую полемику вокруг так называемой «успешной интеграции». В то время как само понятие культуры зиждется на идее коммуникативного процесса, в котором мы беспрестанно — и в различных ролях (как акторы или же реципиенты) — принимаем участие.

Творческий поиск

Таким образом «Новые звёзды» вполне логично задаются вопросом о поиске своего «я» в современном мире. А под увеличительным стеклом искусства оказывается оно само: создание произведений искусства в Швейцарии и сопричастность к этому людей, живущих здесь и сейчас. Связи между настоящим и прошлым, самобытностью и призванием, выражением и созерцанием раскрываются с различных позиций.

Например, «Волшебный мир Бабу» Всеволода Бернштейна (причём в переводе с русского на немецкий) описывает встречу кажущихся чуждыми миров. Устное повествование, песня, музыка балансируют вокруг символической дихотомии «собственного» и «иного», «первозданного» и «современного», побуждают к переосмыслению стереотипов и так называемого общепринятого.

В свою очередь, перформанс абсолютно закономерен как форма, потому что дает хорошую возможность преодолеть отчуждение произведения искусства от времени. Время, место, тело артиста, голос, действие, как и взаимоотношения художника и зрителя становятся средствами художественного языка, что позволяет испытать, непосредственно прожить происходящее.

Места и времена

Одновременно мультимедийные инсталляции демонстрируют другую сторону перформанса, дополняют его. Они словно вызывают из прошлого, иного, статичного контекста то, что является повторяемым и воспроизводимым, — как движущиеся анимация и мультипликация, или же долговечным и произвольно перемещаемым, как статичные тексты и фотографии, существовавшие прежде в виртуальном пространстве.

Их отчужденность от первоначального предназначения и привычного рецептивного (воспринимающего) контекста определенно отсылает к актуальной полемике о задачах и смысле коммуникации, индивидуальности, живого события и опыта, приглашает задуматься о ценности непосредственного общения. Что особенно остро именно сегодня, когда коронавирус изолировал целые страны, закрыл людей на карантин.

И всё же есть надежда, что у «Новых звезд» есть будущее, а декабрьское событие 2020 года не станет для театра MAXIM «прощальным поклоном». Дело в том, что театр вынужден покинуть свой дом, помещение, служившее ему верой и правдой много лет. А постоянное новое, где творческий коллектив мог бы начать успешный «Restart» и полноценно развиваться, ещё предстоит найти.

Надежда и неопределенность

Культура в ее сегодняшнем понимании обретает жизнь не только в рамках регламентированных инстанций и традиционно устроенных учреждений. Здесь, сегодня, день за днем, она складывается наподобие картинки из отдельных пазлов, в то время как все мы принимаем участие в беспрерывном процессе её создания, являясь творцами и свидетелями её многообразных игровых стилей, формаций и видоизменений.

Австрийский и британский философ Карл Поппер (1902-1994), праотец и апологет концепции открытого общества, критиковал Маркса, Гегеля и Платона как философов-оракулов. Противник диалектики, он ценил надежду и видел именно в неопределенности главный стимул для жизни и развития. И нам тоже в XXI веке пригодятся надежда и неопределенность.

Самое важное, что театр MAXIM помогает воплощению многочисленных новаторских культурных инициатив. Прежде всего, он видит свое предназначение в том, чтобы служить людям, независимо от их происхождения или социального положения, чтобы их голос был услышан. И я прошу поддержать этот очень человечный театр.

В знак солидарности с деятелями искусств, я отдаю свой гонорар в пользу театра MAXIM, переживающего переломный, непростой период поиска нового: пусть оптимизм неопределенности воплотится в конкретной сумме.

А также, пользуясь случаем, прошу принять поздравления с новогодними и рождественскими праздниками! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, а «Новым звёздам» — успехов!

#

- Стефан Цвейг. «Новые стихотворения» Рильке - 7 марта 2022

- Надежда Лебедева. Два стихотворения Райнера Марии Рильке - 7 марта 2022

- Абсолютный пацифист Стефан Цвейг - 7 марта 2022

- Гадание на часах в Аргау и тайны Форха - 15 ноября 2021

- Эмигранты и искусство сопричастности в швейцарском театре MAXIM - 29 декабря 2020

- Андрей Федорченко: Белорусская революция — дело молодых - 20 августа 2020

(1) Рубинштейн, Антон Григорьевич: Короб мыслей (дневниковые записи / афоризмы), Gedankenkorb, 1 изд. 1897 (Лейпциг, на нем. языке), : афоризм 275.

(2) Арабажин К. Гердер, Иоганн Готфрид / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890-1907.

Видео: schwingen.net

MAXIM THEATER

https://www.maximtheater.ch/

Поделитесь публикацией с друзьями